外国人実習生の社会保険は義務?必要な手続き解説

外国人実習生の社会保険は義務?必要な手続き解説

外国人実習生として日本で働く際、社会保険の理解は欠かせません。

もし社会保険料が引かれない場合、どのように対応すれば良いのか、具体的な手順やサポート方法を知っておくことが重要です。

この記事では、外国人実習生が直面する可能性のある社会保険の問題に対する解決策をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- 外国人実習生が加入すべき社会保険とは?

- 外国実習生の社会保険料の支払い方法

- 社会保険に関するトラブルとサポート窓口

外国人実習生が知っておくべき社会保険とは?

外国人実習生が日本で働く際、社会保険の制度について理解しておくことは非常に重要です。

社会保険は、病気やケガ、老後の生活、失業などのリスクから労働者を守るために設けられており、日本での生活や働き方において欠かせない要素となります。

社会保険の基本概要と外国人実習生への適用

社会保険は、外国人実習生を含む全ての労働者にとって必須であり、生活の安定を守るために重要な制度です。

社会保険は、健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険を含み、万一の病気や怪我、失業、老後の生活資金を支援します。

日本では、労働者に対する社会保険の加入が法律で義務付けられています(労働基準法および社会保険制度)。

外国人実習生もこれに含まれます。

例えば、外国人実習生が業務中に事故に遭った場合、労災保険により治療費がカバーされ、生活費も保障されます。

加えて、健康保険に加入していれば、病気や怪我の際に病院での治療費を軽減することができます。

社会保険は、外国人実習生を守るために欠かせない制度であり、万が一の病気や事故に備えるためには、必ず加入しておくべきです。

外国人実習生が加入すべき社会保険の種類

外国人実習生は、日本に住んで働いている間、健康保険に加入する必要があります。

日本の健康保険制度では、すべての住民が保険に加入する義務があります。

外国人実習生も同様で、就業に従事することで健康保険に加入する権利と義務が発生します。

健康保険に加入しないと、医療費が全額自己負担となるため、高額な医療費を負担することになりかねません。

例えば、風邪や軽い病気で病院に行った場合、健康保険に加入していれば、医療費の負担が軽減されます(通常、自己負担は30%程度)。

これにより、急な病気にも安心して対応できるようになります。

健康保険は、外国人実習生にとって必須であり、医療費の負担軽減のためにも加入しておくべきです。

外国人実習生が社会保険に加入する条件

外国人実習生が社会保険に加入するためには、特定の要件を満たす必要があります。

主に雇用形態や労働時間、外国人実習生としての滞在条件などが関連しています。

日本の社会保険制度は、国民健康保険、厚生年金保険、雇用保険などを含み、これらの加入は日本国内で働く多くの人々に義務づけられています。

外国人実習生の場合、一定の条件を満たすと、これらの社会保険への加入が求められます。

例えば、ベトナムから来日した外国人実習生が、日本の工場で週40時間働く場合、通常は社会保険に加入することが義務づけられます。

また、労働契約を結び、必要な手続きを行うことによって、外国人実習生が健康保険や年金に加入することができます。

外国人実習生の社会保険:社会保険料の支払い方法と負担

日本で働く外国人実習生が社会保険に加入する場合、社会保険料の支払い方法とその負担について理解しておくことが重要です。

社会保険は健康保険、厚生年金、雇用保険などを含み、それぞれの保険料はどのように支払われ、誰がどのくらい負担するのかが決まっています。

以下では、社会保険料の支払い方法や月額の目安、雇用主と外国人実習生の負担割合について詳しく説明します。

外国人実習生の社会保険:社会保険料の支払い方法と月額の目安

社会保険料は、主に給与から天引きされる形で支払われます。

外国人実習生は給与の一部として社会保険料を支払うことになり、具体的な金額は給与の額や加入する保険の種類によって異なります。

社会保険料の支払い方法は、給与から自動的に天引きされる形が一般的です。

これは、企業が外国人実習生の社会保険料を代理で納付するためです。

支払額は、給与に基づいて決定され、保険ごとに料率が異なります。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各保険料は、法定の料率に基づき給与から差し引かれます。

月額の目安として、例えば月収が20万円の場合、健康保険と厚生年金保険を合わせて、だいたい15,000~20,000円程度の社会保険料が発生します。具体的な金額は給与額に応じて異なります。

例えば、月収が25万円の外国人実習生の場合、以下のような保険料が天引きされます。

| 保険項目 | 料率 | 金額 |

| 健康保険料 | 9.15% | 約22,875円 |

| 厚生年金保険料 | 18.30% | 約45,750円 |

| 雇用保険料 | 0.60% | 約1,500円 |

| 合計 | 約70,000円 |

これらを合計すると、約70,000円の社会保険料が天引きされることになります(この金額は概算です)。

社会保険料は、給与から天引きされる形で支払われ、支払額は給与額に基づいて計算されます。

具体的な金額は各保険料の料率によって異なります。

外国人実習生の社会保険:雇用主と外国人実習生の負担割合

社会保険料は雇用主と外国人実習生で半分ずつ負担することが原則です。

外国人実習生が支払う分と、企業(雇用主)が支払う分が同額となります。

社会保険の原則的な負担割合は、外国人実習生と雇用主が50%ずつ分担する形です。

外国人実習生の給与から天引きされる額の半分を雇用主が負担し、残りの半分を外国人実習生が負担します。

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの保険料は、企業が負担する分と外国人実習生が負担する分に分けられます。

例えば、健康保険と厚生年金保険料で合わせて月額30,000円の保険料がある場合、外国人実習生が負担するのは15,000円、企業が負担するのも15,000円です。

外国人実習生の給与からは、これらの額が天引きされます。

社会保険料は、基本的に外国人実習生と雇用主が半分ずつ負担します。

外国人実習生は自分の負担分を給与から天引きされ、企業が負担分を支払います。

外国人実習生が受けられる社会保険の保障内容

外国人実習生が社会保険に加入すると、いくつかの重要な保障を受けることができます。

これには医療費のカバーや、万が一の労災保険、将来の年金保険が含まれます。

上記の保障内容は、外国人実習生が安心して働ける環境を提供します。

以下では、外国人実習生が受けられる社会保険の具体的な保障内容について詳しく説明します。

外国人実習生の社会保険:健康保険と医療費のカバー範囲

健康保険は、病気やケガの治療にかかる医療費をカバーします。

外国人実習生も健康保険に加入することで、医療費の自己負担を軽減できますが、すべての医療費がカバーされるわけではなく、一部は自己負担となります。

健康保険は、医療費の負担を軽減するために設けられており、一定の条件下で医療費をカバーします。

しかし、健康保険の適用には限度があり、いくつかのケースでは自己負担が必要です。

具体的な負担割合や対象となる医療が定められています。

例えば、外国人実習生が病院で診察を受けた際、診察料が1万円だった場合、健康保険が適用されれば、自己負担はおおよそ30%(3,000円)程度になります。

残りの70%は保険でカバーされ、保険料を通じて支払われます。

健康保険は、病気やケガにかかる医療費を一定の割合でカバーしますが、すべての医療費をカバーするわけではなく、自己負担が必要な場合もあります。

外国人実習生の社会保険:健康保険がカバーする医療費

健康保険は、病院での診察や治療、入院費用、薬代など、基本的な医療費をカバーします。

保険適用される範囲が広いため、多くの医療サービスが対象となります。

健康保険は、病気やケガの治療に必要な医療費を一定の割合で負担する制度です。

具体的には、病院の診察、手術、入院費、薬代などがカバーされます。

ただし、特定の治療やサービスは除外されることがあります。

例えば、外国人実習生が風邪で病院にかかった場合、診察料や薬代が保険適用されます。

同様に、入院が必要な場合も、入院費用や手術費用が保険で一部負担されます。

健康保険は、病院での診察、入院、手術、薬代などの医療費をカバーしますが、特定の治療やサービスは適用外となる場合があります。

外国人実習生の社会保険:労災保険の補償内容

労災保険は、仕事中や通勤中の事故によるケガや病気に対する補償を提供します。

<労災保険の補償内容>

| 項目 | 内容 |

| 仕事中や通勤中の事故 | 仕事中または通勤中に発生した事故によるケガや病気が対象 |

| 治療費 | ケガや病気に対する必要な治療費が支給される |

| 休業補償 | 仕事ができない期間の生活費を補償するための休業補償が支給されることがある |

| 障害年金 | ケガが長期にわたって療養を要し、障害が残る場合、障害年金が支給されることがある |

例えば、外国人実習生が工場で作業中に手を切った場合、治療費が労災保険でカバーされるほか、療養休暇を取った場合、休業中の生活費も支給されることがあります。

労災保険は、仕事中や通勤中の事故によるケガや病気に対して、治療費や休業補償を提供します。

外国人実習生が仕事中にケガをした場合、その費用を補償してもらえる制度です。

外国人実習生の社会保険:年金保険とその受給条件

年金保険は、外国人実習生が将来受け取るための年金を積み立てる制度です。

年金の受給条件は、一定の年数の加入期間を満たすことが求められます。

年金保険は、長期間にわたって保険料を積み立てることにより、老後に年金を受け取る権利を得る制度です。外国人実習生も年金に加入することにより、将来の生活保障を受けることができます。

例えば、外国人実習生が10年以上年金に加入した場合、65歳以降に年金を受け取る資格が得られます。

年金額は加入期間や給与額に基づいて計算されます。

年金保険は、外国人実習生が将来受け取る年金を積み立てる制度で、一定の加入期間を満たすことが受給の条件です。

外国人実習生の社会保険に関するトラブル事例

外国人実習生が社会保険に加入しない場合や、社会保険料が引かれない場合に直面するリスクや対応方法について、よくある質問と事例を基に解説します。

外国人実習生として働く際、社会保険に関連するトラブルを未然に防ぐための知識が重要です。

外国人実習生が社会保険に加入しない場合のリスク

外国人実習生が社会保険に加入しない場合、法律的な罰則や医療費の自己負担増加など、深刻なリスクが生じます。

社会保険は労働者の基本的な保障であり、加入しないことは大きなデメリットを伴います。

社会保険は、労働者の健康、年金、事故時の保障を提供する重要な制度です。

外国人実習生が社会保険に加入しない場合、これらの保障が受けられなくなるため、万が一の事故や病気に対して無防備となります。

また、法的に社会保険加入は義務付けられており、加入しないことは違法となる場合があります。

例えば、外国人実習生が社会保険に未加入のまま働いていた場合、仕事中に事故に遭った際、労災保険の補償を受けることができません。

結果として、外国人実習生が高額な医療費を自己負担しなければならないほか、休業中の収入保障も受けられません。

さらに、雇用主に対して罰則が科されることもあります。

社会保険に加入しないことは、外国人実習生にとって大きなリスクを伴います。

法律的な罰則を避け、病気や事故時の保障を受けるためにも、必ず社会保険に加入することが重要です。

外国人実習生の社会保険:社会保険料が引かれない場合の対応策

外国人実習生の社会保険料が給与から引かれていない場合、まずは給与明細や雇用契約書を確認し、雇用主にその理由を尋ねる必要があります。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署や年金事務所に相談することが求められます。

外国人実習生の社会保険料は雇用主が労働者から天引きして納付する義務があります。

給与から社会保険料が引かれていない場合、雇用主が手続きを怠った可能性があります。

その場合、速やかにその理由を確認し、必要な手続きを求めることが重要です。

例えば、外国人実習生が給与明細を確認したところ、社会保険料が引かれていなかった場合、まず雇用主にその理由を尋ねます。

もし雇用主が誤って引き忘れた場合、すぐに補填する必要があります。

さらに、それでも解決しない場合は、労働基準監督署や年金事務所に相談し、問題解決を図ります。

外国人実習生の社会保険料が引かれていない場合、まず給与明細や雇用契約書を確認し、雇用主に確認することが重要です。

それでも解決しない場合は、適切な機関に相談して対応を求めましょう。

外国人実習生が社会保険を理解するステップ

社会保険は外国人実習生にとって重要な保障を提供しますが、その内容や手続きについて十分に理解していない場合もあります。

外国人実習生が社会保険を正しく理解し、必要な手続きを行うための具体的なステップを紹介します。

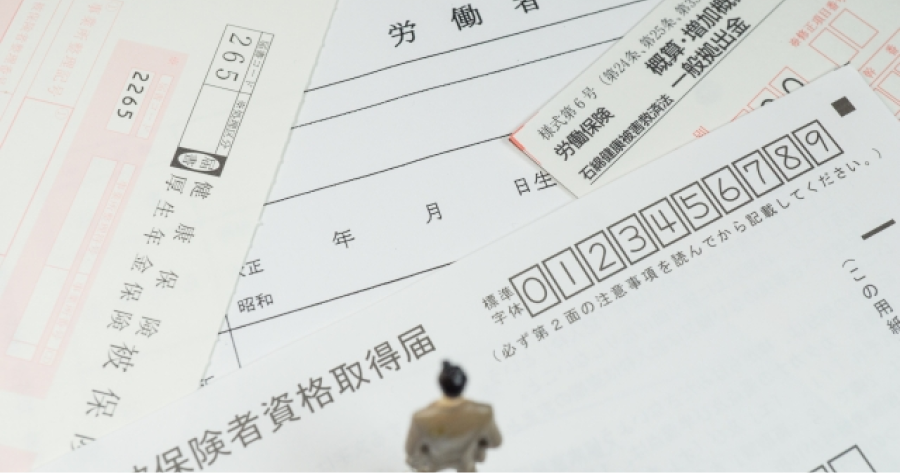

外国人実習生の社会保険:社会保険の確認方法と手続き

社会保険の確認方法と手続きは、まず雇用主と密に連携を取ることから始まります。

また、自分自身でも年金機構などを活用して確認する方法があり、手続きを漏れなく進めることが重要です。

社会保険は、労働者の生活と健康を守るために必要不可欠な制度です。

外国人実習生として働く際には、どのように社会保険が適用されるか、またその手続きがどのように行われるかを確認することが求められます。

これにより、万が一トラブルが発生した場合にも迅速に対応することができます。

例えば、外国人実習生が社会保険に加入しているか確認したい場合、雇用主に「社会保険加入証明書」や「給与明細」を確認し、必要な手続きを踏むことができます。

また、日本年金機構のWebサイトで自身の年金加入状況を確認することも可能です。

社会保険に関する確認と手続きは、まず雇用主に確認することが基本です。

また、必要に応じて自分自身でも年金機構などのオンラインサービスを利用して確認することができます。

外国人実習生の社会保険:企業に求めるべき社会保険に関するサポート

外国人実習生は、社会保険と税金の違いを理解し、税務知識を身につけることが非常に重要です。

社会保険と税金は、それぞれ異なる役割を果たしています。

税金は国家や地方自治体の運営資金として使われる一方、社会保険は医療、年金、失業などの福利厚生に利用されます。

両者を理解し、正しく納税・納付を行うことが求められます。

外国人実習生Qさんは、給与から引かれる社会保険料と税金が異なることを理解し、税務署に相談して、正しい税務知識を得ることができました。

社会保険と税金の違いを理解し、適切に納税・納付を行うことが外国人実習生としての責任です。

外国人実習生としての納税義務とその注意点

外国人実習生は日本で働く場合、所得税や住民税の納税義務があることを理解し、その義務を適切に果たすことが大切です。

日本における納税義務は、住民税や所得税を含む税金を納めることを求めています。

外国人実習生でも、一定の条件を満たす場合、これらの税金を納める義務があります。

外国人実習生Uさんは、初めての納税時に税務署に相談し、納税方法や税額について詳しく知ることができたため、税金を期日通りに納めました。

外国人実習生が納税義務を果たすためには、所得税や住民税の基礎を理解し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

外国人実習生向けの社会保険に関するサポート窓口

外国人実習生は、社会保険に関して問題があれば、専門のサポート窓口を利用し、問題を解決することができます。

日本には外国人労働者を支援するための社会保険関連窓口や支援機関があります。

これらの窓口を活用することで、外国人実習生は社会保険に関する問題を効率的に解決できます。

外国人実習生Xさんは、社会保険の手続きで困った際に、日本年金機構の相談窓口を利用し、必要なサポートを受けることができました。

外国人実習生の社会保険に関する問題が生じた場合、専門のサポート窓口を利用し、適切なサポートを受けることができます。

外国人実習生向けの社会保険に関する相談窓口と支援機関

外国人実習生は、日本年金機構や健康保険組合などの相談窓口を活用して、社会保険に関する問題を解決できます。

これらの機関は、社会保険の手続きや加入状況の確認をサポートしており、外国人実習生が安心して生活できるように支援しています。

外国人実習生Yさんは、日本年金機構の窓口に相談した結果、社会保険の手続きに関する問題が解決されました。

社会保険に関する問題を解決するためには、専門の相談窓口や支援機関を活用することが重要です。

法的な助けを求める方法

外国人実習生は、社会保険に関する法的な助けを必要とする場合、専門の弁護士や労働相談窓口を利用することができます。

法的な問題が発生した場合、弁護士や労働相談窓口が適切なサポートを提供し、外国人実習生の権利を守るために必要な手続きをサポートします。

外国人実習生Bさんは、社会保険の手続きに関してトラブルを抱えていた際、労働基準監督署に相談し、解決方法を見つけることができました。

外国人実習生会の社会保険に関する法的な問題が生じた場合は、弁護士や労働相談窓口を利用して、適切な助けを求めましょう。

外国人実習生と社会保険:まとめ

外国人実習生にとって、社会保険への加入は必須であり、健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険などが提供されます。

これにより、病気や事故、将来の年金受給などの保障を受けることができます。

社会保険料は給与から天引きされ、雇用主と外国人実習生で負担します。

加入条件は雇用契約や労働時間が基準となり、未加入や引かれていない場合は、雇用主に確認し、労働基準監督署に相談することが重要です。